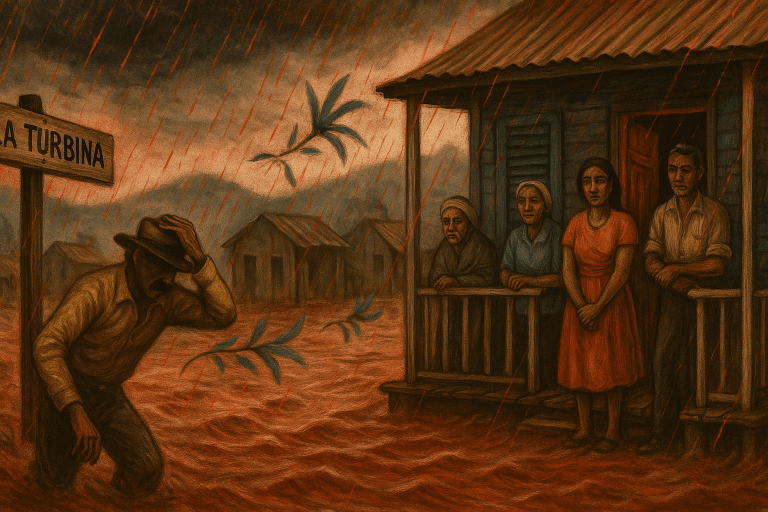

El agua que subía lentamente por la calle la Comadrona alcanzó el borde del portalón de la casa de los Planchero sin llegar a rebasarlo. La corriente se quedó apenas rozando el canto, temblando con cada ráfaga del viento que todavía arrastraba hojas mustias y flores moradas medio desechas. Los sapos, esos heraldos anfibios de la Madre de Aguas, comenzaron a trepar por los escalones resbalosos, saltando torpemente contra la puerta, anunciando la llegada de algo más fuerte que la lluvia.

Escapulario Grillo, que tenía un pavor antiguo a los batracios, se subió a la mesa del comedor y se sentó hecha un ovillo. Abrazó sus piernas y apoyó la frente en las rodillas, para ocultar su cara. Le temía a los sapos, pero le daba pánico matarlos.

—¡No los mates!¡No los mates! Para que no se desate la furia de las aguas contra nosotros—le gritó a su marido.

Ramón Planchero, armado con una vara de flamboyán, espantó los sapos sin hacerles daño. Sabía, tanto como ella, que la serpiente que habitaba en lo profundo de la Turbina, ese majá que se convertía en «una mujer de cabellera de algas y voz de río apacible» había sido desplazada por la tormenta, y que los sapos solo abrían camino para su llegada.

Entonces lo avistó.

Vio una sombra que parecía liquida, que subió el portal haciendo zigzag: era el maja. Largo, brillante, de un color oscuro con reflejos azules luminosos, se detenía a ratos; alzaba la cabeza, y miraba hacia los lados, con ojos que parecían saber a dónde iba. Cruzó toda la casa, desde la sala hasta el patio, sin que Escapulario lo viera, pues ella ahora apretaba contra el pecho a su hijo y repetía en susurros la oración prohibida de la Madre de Aguas, que aprendió durante otra tormenta arrasadora, cuando su abuela hacia rezos ante un altar lleno de hierbas y sahumerios.

En el patio, cerca de la covacha donde solía leerles a sus secuaces los textos de su filosofía de “la felicidad para el mayor número”, Ramón Planchero colocó una vieja lata abierta y vacía de aceite El Cocinero. El recipiente, cuadrado y oxidado por el abandono del patio, sirvió al majá para hallar refugio. Entró en él, enroscó su largo cuerpo y encontró acomodo protegido por una rama caída del flamboyán.

Un instante después, un sapo negro, enorme, con ojos saltones de lunas llenas, caminó con sus cuatro patas el mismo recorrido. Se detuvo al lado de la lata, se aplastó contra las piedras húmedas y musgosas, y cerró los ojos.

—Yo no puedo vivir aquí con tanto bicho—murmuró Escapulario, aún sentada encima de la mesa.

—No te quejes —le respondió él sin alzar la voz—. tendrás que acostumbrarte. Ahora sí que estamos protegidos por la Madre de Aguas… y por el güije, que siempre la acompaña. Cuando las aguas de La Turbina se recojan, ellos van a volver a dormitar donde siempre están. Solo vinieron esperando la calma, porque sabían que no los íbamos a matar.

Después que la lluvia amainó, la tierra comenzó a beberse el agua lentamente, y un sol naranja y pesado, emergió entre las nubes. Su luz calentó el suelo e hizo que comenzara a exhalar un vapor denso. Un humo plateado onduló las palmas, volviéndolas acuareladas e imprecisas. Escapulario Grillo estaba sentada en un banco del patio, murmurando las oraciones viejas que había aprendido de su abuela. Fue entonces cuando vio la lata oxidada, volteada y vacía.

—Ahí te busca la santera entrometida María de la Luz—le dijo Planchero en voz baja. Ella se fue a la puerta a atenderla.

—Te traje unos tamalitos que hice hoy por la mañana, me quedaron de lo más rico; están acabados de cocinar para que le puedas dar a la visita.

—¿Qué visita?

—Pues yo vi una mujer y un hombre, muy temprano, aquí en el portal de tu casa, no sé si entrando o saliendo.

—Seguro fueron Quititi y Pucho, que vinieron a pedir la bomba de aire.

—No mija no. Quititi es mulata y Pucho es un moreno grandísimo. Era una mujer blanca muy bonita, alta, con «cabellera de algas y voz de rio apacible»—dijo, volteó la mirada hacia arriba, apuntó al cielo y agregó— estaba con un morenito retaco, que parecía un pigmeo.

—Ni idea de quiénes serían. Debe ser que estaban equivocados, aquí no ha venido nadie… Y gracias por los tamales…

—De nada. Pero acuérdate que cuando quieras puedo venir a tu casa a hacer una limpieza con claras de huevo—dijo, mientras entornaba los ojos y apuntaba de nuevo al cielo.

—Abur… perdona que es que tengo muchas cosas que hacer—le dijo cerrando la puerta.